ড. মোহাম্মদ আমীন রচিত “আহমদ ছফার চোখে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি” প্রবন্ধের প্রথম দিকেই যে ব্যাপারটি উল্লেখ করা আছে, তা হল – ঢাকায় এক সাহিত্য সম্মেলনে আহমদ ছফা পশ্চিম বাংলার অনেক বড় বড় সাহিত্যকদের সামনেই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকরা কখনই তাদের সাহিত্যকর্মে এপারের মানুষের দুঃখ দৈন্যের কথা তুলে ধরেননি, বরং তাদের ভাষাকে এক ধরনের ‘এলিট শ্রেনী’ রূপে তুলে ধরে সাংস্কৃতিক উপনেবিশবাদ চালানোর চেষ্টা চালিয়েছেন, যা এপার তথা পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতিনিধিত্ব করে না।

আহমদ ছফার এ দাবি হয়তো শত ভাগ সত্যি না। কারণ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ‘১৯৭১’ নামে যে অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি লিখে গেছেন, সেখানে তিনি এপারের মানুষের কথা বেশ ভালোভাবেই তুলে ধরেছেন। এ দাবিটি পুরোপুরি সত্যি না হলেও, যে ব্যাপারটি অধিকাংশ সময়ই চোখে বাধে তা হল পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্রে ‘বাংগাল’ সম্প্রদায়ের উপস্থাপন ও চরিত্রায়ন।

বাংগাল’ বলতে মূলত বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লার জন মানুষদের বুঝায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার অনেক মানুষ, যাদের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এই ধর্মের বিভেদের উপর ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে পশ্চিম বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পশ্চিম বাংলা তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি ‘বাংগাল’ তকমাটিও তাদের পরিচয়ের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে জুড়ে দেয়৷ পরবর্তীতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনার শিকার হয়ে এবং হয়তো খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ তুলনামূলক ভালো জীবনযাপনের লক্ষ্যে পশ্চিম বাংলায় অবস্থান নেয়৷ এরাও মোটাদাগে “বাংগাল” পরিচয়ের অভ্যন্তরে পড়ে যায়।

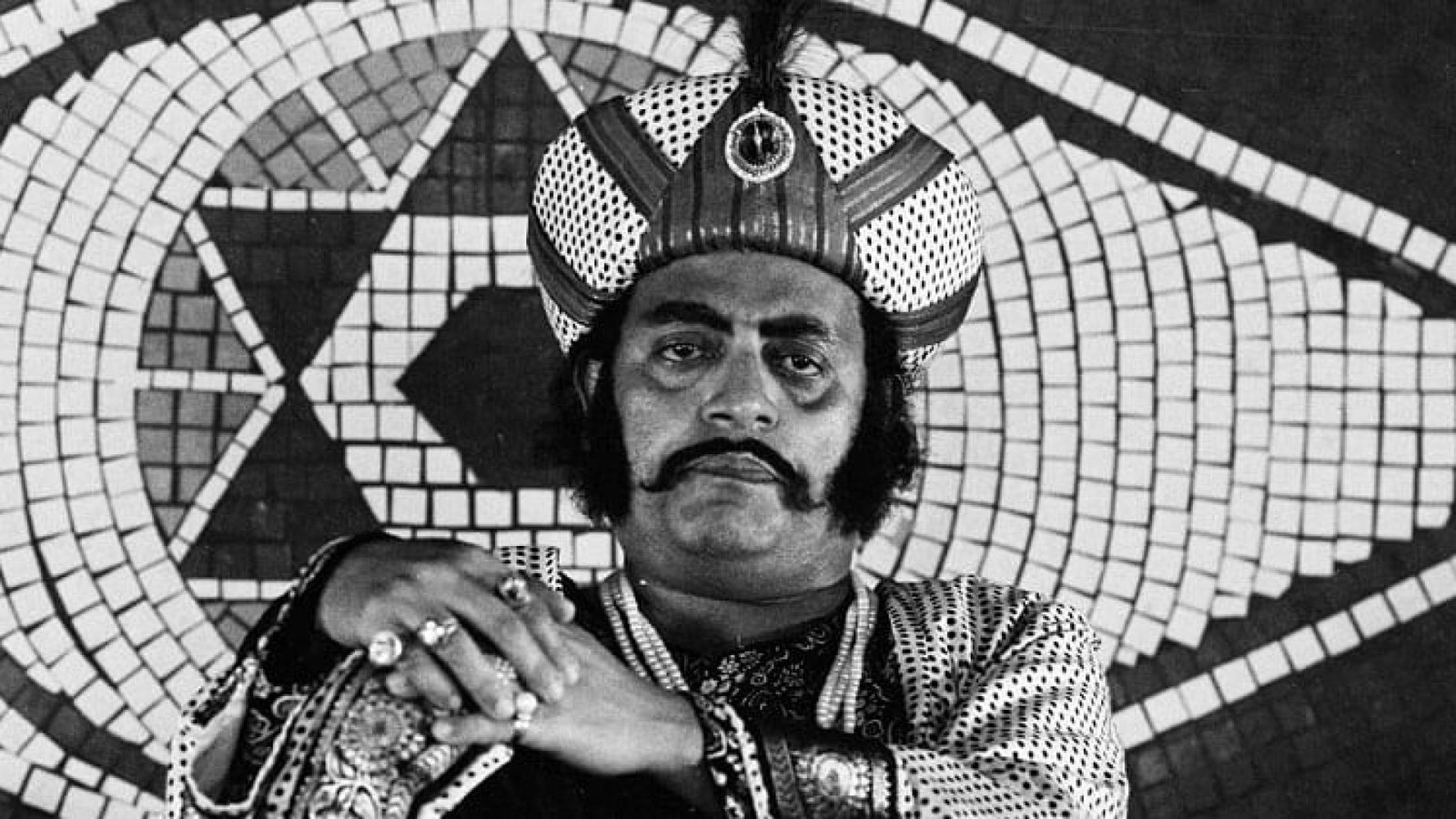

এই ‘বাংগাল’ জনগোষ্ঠীর এক আশ্চর্য রকম চরিত্রায়ন দেখা যায় টলিউডের চলচ্চিত্রে। এটি কোনো সমসাময়িক উপস্থাপন নয় বরং সেই সাদাকালো যুগ থেকে রঙিন পর্দায় ধারাবাহিক ভাবে এর চরিত্রায়ন দেখা যাচ্ছে। হলিউডের সিনেমাতে যেমন আফ্রিকানদের একটু আগ্রাসী, হাস্যকর চরিত্রে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের চরিত্রগুলোকে বোকা, হাস্যকর রূপে দেখা যায়, চাইনিজদেরও বেশি পড়ুয়া চরিত্রে তুলে ধরা হয়। তেমনই এক ধরনের সংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধমূল ধারণা ‘বাংগাল’ জনগোষ্ঠী নিয়ে দেখা যায়৷ টলিউডের সিনেমাতে কেন জানি ‘বাংগাল’ ভাষায় কথা বলা চরিত্রগুলো একটু বোকা, হাস্যকর, খারাপ হয়ে থাকে, এবং এক ধরনের বিশেষ ভাষায় তারা সেই আদিকাল থেকে এখনও কথা বলে আসছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় “বসু পরিবার” (১৯৫২) -এ একজন ‘বাংগাল’ চরিত্রে ভানু বন্দোপাধ্যায় সুদের ব্যবসা করেন। যে পেশাটিকে সে সময়ে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হতো না। এ সিনেমাতে চরিত্রটি কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করেন না এবং নায়ক উত্তম কুমারের পরিবার ঘোর বিপদে থাকা সত্ত্বেও তার উপকার করতে হাজার বার ভাবেন এবং বারবার উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি বিরক্তিকর চরিত্রে রূপ নেন। আবার ‘হীরক রাজার দেশে’র অত্যাচারী হীরক রাজাও কথা বলেন এই ‘বাংগাল’ ভাষাতেই।

একে তো এই জনগোষ্ঠী অন্য দেশ থেকে আসা। তার ওপর এরকম চরিত্রায়ন সমাজে তাদের বসবাসকে আরও কঠিন করে তোলে এবং পশ্চিম বাংলার মানুষের মনেও এদের প্রতি আস্থার জায়গা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়।

রঙিন পর্দাতেও রাজ চক্রবর্তীর “বলো দূগ্গা মাইকী” (২০১৭) তে সৌরভ দাস, এবং কৌশিক গাঙ্গুলির ‘পলাতক’ -এ উনি নিজেই এক “বাংগাল” চরিত্রে অভিনয় করেন, যেখানে এ চরিত্রগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে একদম বোকা বোকা প্রশ্ন করে বাকি চরিত্রগুলোর বিরক্তি উৎপাদন করা ও হাসির খোরাকে পরিণত হওয়া। যেমন, কৌশিক গাঙ্গুলি যে চরিত্রে অভিনয় করেন সে চরিত্রটি দীর্ঘদিন ঢাকায় ব্যবসা করেন। তবুও না তার ভাষায় ঢাকার ভাষার কোনো প্রভাব দেখা যায়, না তার ব্যবহার ও বুদ্ধিতে একটি প্রতিযোগিতার শহরে খাপ খাইয়ে বেচে থাকার কোনো ছাপ দেখা যায়।

এই প্রত্যেকটি ‘বাংগাল’ চরিত্রও ভাষার ক্ষেত্রে একই ধরনের বিশেষ উচ্চারণরীতি ও টান দিয়ে কথা বলে থাকেন। ‘নিতে আছিল না’, ‘কইছিল’ – এ ভাষাতেই চরিত্রগুলো সেই আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত কথা বলে চলেছে।

সৃজিত মুখার্জির ‘এক যে ছিল রাজা’ -তে যে অশিক্ষিত ভাওয়াল রাজা রামেন্দ্র নারায়ণ রায় (জন্ম: ১৮৮৪) হিসেবে যীশু সেনগুপ্ত অভিনয় করেছেন, সেখানেও তার ভাষাতে এই আশ্চর্য উচ্চারণ ও টান দেখা যায়৷ যদিও সমসাময়িক পূর্ব বাংলার লেখক ও লেখিকা আবুল মনসুর আহমেদ (জন্ম: ১৮৯৮), আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০) ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০), এদের কারো লেখাতেই এই ভাষার নমুনা পাওয়া যায় না। গাজীপুর অঞ্চল, যেখানে এই জমিদার বাড়ি, সেখানেও এই ভাষার ব্যবহার নেই।

এমনকি অঞ্জন দত্তের পরিচালনায় ব্যোমকেশ বক্সী নিয়ে নির্মিত ‘ব্যোমকেশ গোত্র’ (২০১৮) ও ‘সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ’ (২০১৯) -এ বাংলাদেশের কিছু চরিত্র দেখা যায় যারা এই একই ধাঁচের ‘বাংগাল’ ভাষাতে কথা বলে। এটি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার, কেননা ভাষার নিয়ম-ই হল এটি পরিবর্তনশীল ও পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া।

এতোদিন পশ্চিম বাংলার মানুষের মাঝে থেকেও, লেখাপড়া শিখেও তাদের ভাষায় একই টান রয়ে গেছে এবং কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, এটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য না৷ আর বাংলাদেশের সবাইও এক ভাষাতে কথা বলে না। আমাদের আঞ্চলিক ভাষা নিজ স্বকীয়তা ও নিজস্বতা নিয়ে এখনও বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে৷ ঢাকার ভাষা ও বরিশালের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য তা তো সুস্পষ্ট।

তাই পূর্ব বাংলা থেকে যে-ই যান পশ্চিম বাংলাতে, উনিও যে একই ভাবে, একই টান ও উচ্চারণে কথা বলবেন, এটি ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। এর প্রমান পাওয়া যায় তানভীর মোকাম্মেলের “সীমান্তরেখা” (২০১৭) নামের প্রামাণ্যচিত্রে। সেখানে তিনি পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় গিয়ে বসবাস করছেন এমন অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, যারা সাধারণত শহুরে মানুষ যেভাবে কথা বলেন সেভাবেই কথা বলেছেন।

আর যদি সবাই কোনো এক বিচিত্র কারণে এ ভাষাতে কথা বলেও থাকেন, তাহলেও তার সঙ্গে বোকামি, হাস্যকর হওয়া, অশিক্ষা, নেতিবাচক কাজের সম্পর্ক টানার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ তারা খুব স্বাভাবিক কাজটিই করছেন, তা হল নিজ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ। নিজস্ব কোনো মতামত ছাড়াই শিক্ষিত এক জনগোষ্ঠীর তৈরী ভাষা যেটি সাবলীলভাবে তাদের মুখে আসে না, তা বলতে তারা বাধ্য নয়। আর এই ভাষা যদি হয় তাদের মাতৃভাষা, তাহলে তা ছেড়ে এক ধরনের শহুরে ভাষা আয়ত্ত করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী আব্দুর রাজ্জাক তাঁর নিজ ঢাকাইয়া ভাষাতেই তাঁর যে জ্ঞান তা প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। অর্থ্যাৎ, কেউ ‘বাংগাল’ ভাষা ব্যবহার করলেই যে সে অশিক্ষিত, নির্বোধ হবে এর কোনো যুক্তি নেই। বরং এটি তার নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা হতেই পারে। উল্টো ভাষার মধ্যে আভিজাত্য খোঁজা, নির্দিষ্ট কোনো ডায়ালেক্টকে (যা কিনা নিন্তাতই অঞ্চলভিত্তিক) কোনো ভাষার আদর্শ মাপকাঠি হিসেবে মনে করা এক ধরনের জাত্যাভিমান এবং উগ্র জাতীয়তাবোধকে সমর্থন করে।

পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা সবসময়ই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সীমানার ঊর্ধ্বে রেখে এসেছে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শিল্পীরাও আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে পাশে ছিলেন। তাই এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা প্রত্যাশিত নয়।

বরং, বাংলাদেশ ও পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় যাওয়া বাসিন্দাদের সঠিকভাবে উপস্থাপন করে এমন একটি নিরপেক্ষ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এ সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

ছবিসূত্র: এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিসমূহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত